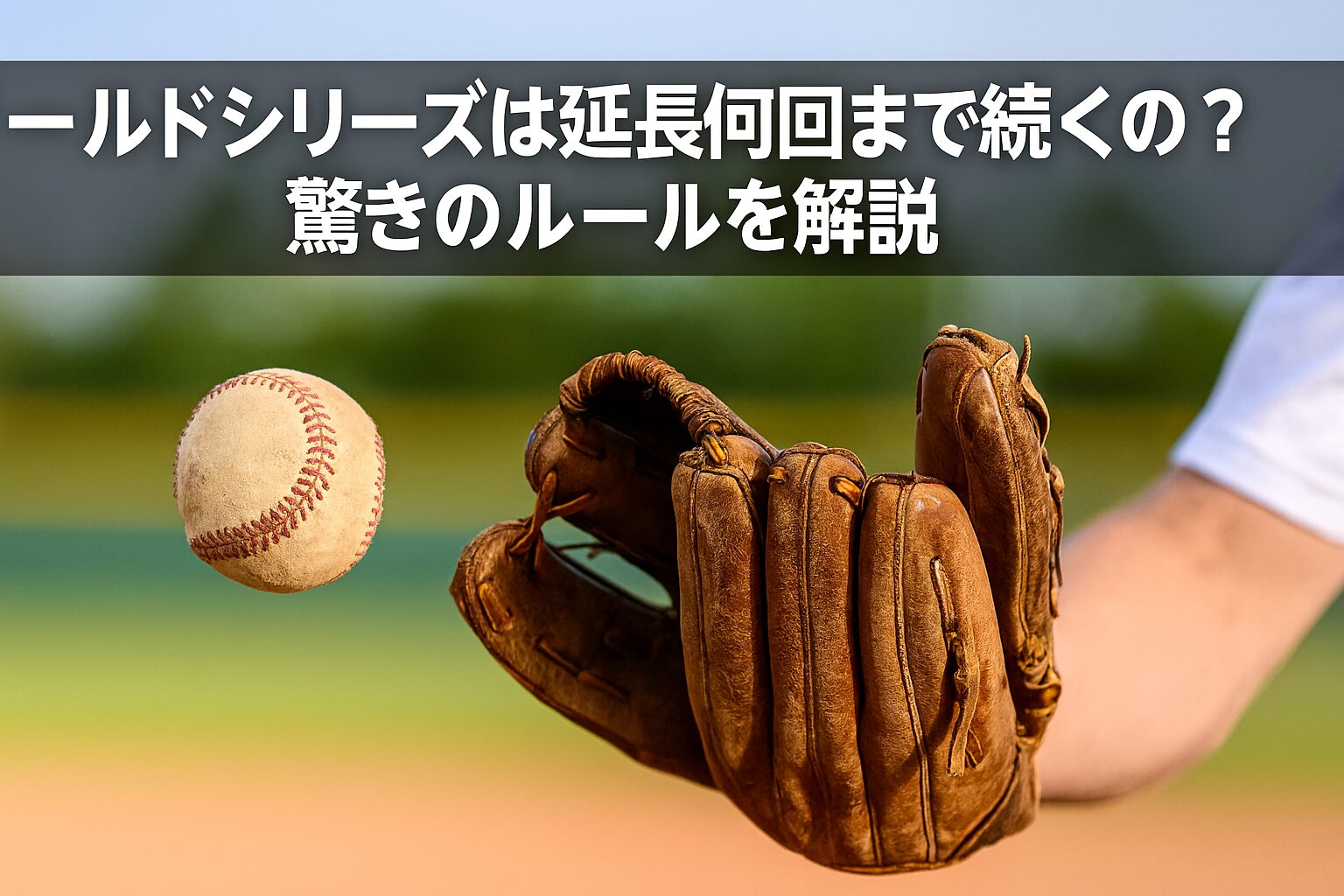

ワールドシリーズ。それは、メジャーリーグベースボール(MLB)の年間王者を決定する、野球界最大の舞台です。手に汗握る接戦の末、試合が規定の9回で決着がつかず、延長戦に突入することは珍しくありません。

「この試合、一体何回まで続くんだろう?」

そう疑問に思ったことはありませんか?実は、ワールドシリーズの延長戦には、驚くほどシンプルでありながら、試合の長さとドラマ性を左右する重要なルールが存在します。本記事では、その延長戦の核心的なルールと、歴史的な事例、そしてファンが注目すべきポイントを徹底的に解説します。

ワールドシリーズの延長戦とは?

ワールドシリーズ とは何か?

ワールドシリーズ(World Series)は、MLBのナショナル・リーグ(NL)とアメリカン・リーグ(AL)のそれぞれの優勝チーム同士が激突する「世界一決定戦」です。通常、7戦制で行われ、先に4勝したチームがその年のMLBチャンピオンの栄冠を手にします。

長い歴史と伝統を持ち、多くの野球ファンにとって最高の興奮をもたらすイベントです。このシリーズは、毎年10月下旬から11月上旬にかけて開催され、北米のスポーツイベントの中でも最も高い視聴率を誇ります。単に野球の世界一を決めるだけでなく、その年のMLBの総決算であり、数々の名場面と感動的な物語を生み出す舞台として位置づけられています。各チームのレギュラーシーズンでの激戦を勝ち抜いた精鋭たちが集うため、レベルの高いプレーと予想外の展開が常に期待されます。

MLBのポストシーズンとワールドシリーズの関係性

MLBのシーズンは、レギュラーシーズン終了後、地区シリーズ、リーグ優勝決定シリーズ、そして最終戦であるワールドシリーズへと進む「ポストシーズン」と呼ばれるトーナメント形式で進行します。

ワールドシリーズは、このポストシーズンの最終ラウンドであり、ここで勝利を収めることが、全30球団が目指す究極の目標となります。ポストシーズンのすべての試合は、トーナメントの性質上、必ず勝敗を決する必要があります。レギュラーシーズンでは引き分けが許容されますが、ポストシーズンではそれがありません。そのため、延長戦は単なる時間延長ではなく、敗退を避けるための死闘となります。この「一発勝負」に近い緊迫感が、ポストシーズン、特にワールドシリーズの魅力を飛躍的に高めている要因の一つです。選手たちは、このトーナメントのために、レギュラーシーズンの過酷な162試合を戦い抜いてきたと言えるでしょう。

延長戦の基本ルールを解説

野球の延長戦の基本は、「サドンデス」方式です。規定の9回を終えて同点の場合、どちらかのチームが得点を挙げ、リードを奪うまで、10回、11回、12回…とイニングが続いていきます。

この延長戦の仕組みが、ワールドシリーズのドラマを最大限に高める要因となっています。ワールドシリーズにおいては、このサドンデス方式に時間制限も回数制限もありません。延長戦は、先攻のチームがリードを奪った場合、後攻(ホーム)のチームがそのリードを追いつくか、さらに上回ることで初めて試合が終了します。特に、後攻チームが延長イニングの裏に決勝点を挙げた場合、それは「サヨナラ勝ち」として記録され、球場全体が熱狂に包まれる、最も劇的な結末となります。延長戦では、監督の采配、投手の継投、そして選手の集中力が極限まで試されることになり、通常のイニングとは比較にならないほどの緊張感が支配します。

延長は何回まで続くのか?

MLBの延長戦ルールの仕組み

結論から言えば、ワールドシリーズの延長戦は回数の制限なく続きます。理論上、試合は勝敗が決するまで何回でも延長される可能性があります。これは、トーナメント形式であるポストシーズンの全試合に共通する最も重要な原則です。レギュラーシーズンで導入されている、例えばダブルヘッダー(1日2試合)における延長イニング制限などは、ワールドシリーズを含むポストシーズンでは適用されません。

かつては、レギュラーシーズンも延長戦に時間や回数の制限はありませんでしたが、近年は選手の負担軽減や試合時間短縮のためにいくつかのルールが導入されました。特にワールドシリーズの舞台では、無制限の延長戦がもたらす肉体的疲労が、シリーズ全体の流れ、ひいては次に控える試合の勝敗にまで影響を及ぼすため、その長さが戦略的な要素ともなり得ます。

タイブレーク制の導入とその影響

ここで、タイトルにもある「驚きのルール」に触れます。

MLBでは、2020年シーズン以降、ポストシーズンを含む延長戦(10回以降)において「タイブレーク制(ゴーストランナー制)」が導入されています。

これは、延長のイニングの開始時に、ノーアウトランナー二塁の状態から攻撃を始めるというルールです。前のイニングで最後の打者だった選手が二塁に配置されます。

このルールが導入された最も直接的な目的は、試合の長期化を防ぎ、より早く勝敗を決するためです。ランナーが二塁にいることで、送りバントや進塁打といった「一点を取りに行く」ための戦略が必然的に増え、少ないチャンスで得点が入りやすくなります。このタイブレーク制によって、試合時間は大幅に短縮される傾向にあり、特に深夜まで試合が続くことの多かったポストシーズンにおいて、選手やファンの負担軽減に大きく貢献しました。しかし、このルールが適用されても、ワールドシリーズの延長戦が「無制限である」という本質は変わりません。タイブレーク制を採用しても、回数に上限はなく、どちらかがリードを奪うまで、延々とイニングが続いていくのです。このルールは、伝統的な野球ファンからは賛否両論ありますが、劇的な結末を迅速にもたらす効果は絶大です。

無制限の延長戦がもたらす試合時間

タイブレーク制の導入前は、延長戦が深夜まで続くことも珍しくありませんでした。有名な事例としては、前述の2018年ワールドシリーズ第3戦(ドジャース対レッドソックス)があり、その試合時間は7時間20分にも及びました。これはファンにとって最高のドラマである一方で、選手にとっては極度の疲労、そして次の日の試合への深刻な影響を意味します。

無制限の延長戦は、投手陣の総動員を要求します。通常、登板しないはずの先発投手がリリーフとして投入されたり、ブルペン全体が疲弊し尽くす事態も生じます。さらに、控え選手の起用が進み、そして最終手段としてポジションプレーヤー(野手)が投手を務めるという、通常では考えられない状況を生み出します。これは、もはや技術や戦略を超えた「精神力と体力」の戦いとなります。結果として、試合時間は5時間、6時間と長くなることもあり、ファンにとっては忘れられない、極限状態が生み出すドラマが生まれる瞬間でもあります。タイブレーク制が導入された現代においても、この「無制限」という原則がある限り、いつまでも試合が続く可能性が、ワールドシリーズ最大の緊迫感を生み出しています。

歴史的な事例と記録

過去のワールドシリーズの延長戦の記録

ワールドシリーズ史上、最も長い延長戦の記録は18回です。

これは、2018年ワールドシリーズ第3戦、ロサンゼルス・ドジャース対ボストン・レッドソックス戦で記録されました。この試合は実に7時間20分という驚異的な時間にも及び、深夜までファンを熱狂させました。この記録的な長さは、MLBの歴史において最も遅い時刻に終了した試合の一つとして、語り草になっています。また、タイブレーク制が導入される前の「純粋なサドンデス」延長戦の極致を示しており、今後この記録が破られる可能性は低いと見られています。

ドジャースとレッドソックスの名試合

先述の2018年第3戦は、歴史に残る名試合として語り継がれています。両チームのブルペンが崩壊寸前まで粘り、選手全員が極限の集中力と体力を試される試合となりました。この試合でドジャースは、なんと9人の投手を投入し、中には先発投手がリリーフとして登板する異例の継投策も見られました。レッドソックスもまた、ブルペンを使い切り、最終的には控え野手のブロック・ホルトがマウンドに上がる寸前まで追い込まれました。

この試合は、延長戦が単なる時間稼ぎではなく、選手の限界を超えるドラマを生み出す最高の舞台であることを証明しました。最終的に延長18回裏、ドジャースのマックス・マンシーがサヨナラホームランを放ち、決着がついた瞬間、深夜にもかかわらずスタジアムは爆発的な歓声に包まれました。これは、勝利の喜びと同時に、極限の戦いからの解放を意味する一打でした。

延長戦の歴史的名場面:その他の事例

18回戦の他にも、ワールドシリーズの延長戦は数々の伝説を生んでいます。

-

1924年:ウォルター・ジョンソンの登板 – ワシントン・セネタースの伝説的なエース、ウォルター・ジョンソンが、第7戦の延長12回にリリーフとして登板し、チームをサヨナラ勝ちに導き、自身初のワールドシリーズ制覇を果たしました。これは、当時の野球における「エースの役割」を超越した感動的な事例として知られています。

-

1991年:『ツインズ・アストロズの死闘』 – 当時はアストロズではなくツインズですが、1991年のツインズ対ブレーブスの第7戦は、延長10回、カート・ブッシュのサヨナラヒットでツインズが勝利。シリーズ全体が4勝3敗の激戦であり、その最終戦が延長にもつれ込んだことで、ファンに最高の緊迫感を提供しました。

これらの事例が示すように、長時間の延長戦は、通常の試合では決して見られない選手の献身性や、野球史に残る瞬間をファンに提供してきました。

選手にとっての延長戦の意味と影響

延長戦は、選手にとって肉体的・精神的な消耗が極めて大きいものです。長時間にわたる集中力の維持は、通常の労働を遥かに超える負担を心身に強います。特に投手は、延長になればなるほど、次の試合、さらにはシリーズ全体への影響が避けられません。

タイブレーク制が適用される10回以降は、一球一打が勝敗に直結する状況となるため、プレッシャーも最高潮に達します。打者は「ランナー二塁」という大きなチャンスを前に、バント、進塁打、そして長打の選択に迫られ、一瞬の判断ミスが敗北につながる緊迫感の中でプレーします。延長戦で決勝打を放った選手は、その試合だけでなくシリーズ全体の流れを変える「ヒーロー」として語り継がれ、そのキャリアにおけるハイライトの一つとなります。このプレッシャー下でのパフォーマンスこそが、真のワールドシリーズチャンピオンに求められる資質と言えるでしょう。

ファンにとっての興奮と期待

延長戦がファンにもたらす魅力

延長戦の最大の魅力は、「次の一球で終わるかもしれない」という一瞬の決着(サヨナラ勝ち)への期待感と、それに伴うアドレナリンの放出です。

同点の状態が続くことで緊張感がピークに達し、いつ終わるかわからない試合展開にファンは釘付けになります。特にタイブレーク制が適用されると、ランナー二塁という状況から始まるため、犠牲フライや単打でも得点が入る可能性が格段に上がり、試合終了へのカウントダウンが始まるような興奮を味わうことができます。このルールは、試合の終盤において、ファンがより戦略的な思考や監督の采配の妙に注目するきっかけにもなっています。いつもの野球とは違う、極限の緊張感の中で繰り広げられる「一発勝負」の要素が、ファンを魅了し続けるのです。

長時間試合が生み出す連帯感

試合時間が長くなればなるほど、スタジアムのファンは奇妙な連帯感を覚えます。通常の試合では味わえない深夜の興奮や疲労感、そして「最後まで見届けてやる」という共通の使命感が、アウェイチームのファンも含めた観客全員を一つにします。これは、単に試合を見ているだけでなく、歴史的な瞬間に「立ち会っている」という特別な感覚をファンにもたらします。視聴率も深夜にもかかわらず高水準を維持することが多く、これは自宅で観戦している人々もまた、この共同体験の一部となっている証拠と言えるでしょう。

特に注目される選手たちの活躍

延長戦では、レギュラーシーズンでは目立たなかった控え選手や、普段は守備に専念する選手が「秘密兵器」として活躍するケースも多く見られます。これは、監督が残された限られたリソースの中で、勝機を見出すために繰り出す最後の戦略であり、ファンはその予測不能な展開に熱狂します。

また、普段から勝負強いクラッチヒッターがプレッシャーの中で見せる一打や、疲労困憊のブルペンエースが投げる渾身のボールは、ファンにとって感動的な瞬間です。たとえば、延長戦の代打で登場し、シリーズの流れを変える一打を放った無名選手は、一夜にしてファンの間で伝説的な存在となります。こうした「まさかのヒーロー」の誕生劇は、延長戦の醍醐味であり、ファンに大きな希望と感動を与えます。

歴史的な試合におけるファンの役割

延長戦の熱狂は、スタジアムにいるファンによって作られます。試合が長引くほど、ファンは選手を鼓舞し、スタジアムの雰囲気は異様な高揚感に包まれます。このファンが作り出す「ホームアドバンテージ」は、延長戦という極限の状況において、選手たちのパフォーマンスに直接影響を与えます。選手が疲労困憊の状態であっても、ファンからの熱い声援や、手を叩き続ける音が、彼らの最後の力を引き出す燃料となります。ワールドシリーズという大舞台で、ファンと選手が一体となって作り上げる熱狂こそが、歴史的な試合の背景となり、その瞬間の記憶を不滅のものとするのです。

ワールドシリーズと始球式

始球式の重要性とその影響

ワールドシリーズの始球式は、単なるセレモニー以上の意味を持ちます。それは、野球の祭典の始まりを告げる神聖な儀式であり、ファンやチームにとっての士気の高揚に直結します。MLBのレジェンド、著名なセレブリティ、あるいはその地域の英雄などがマウンドに上がり、シーズンの集大成としての祭典を華やかに開始させます。彼らが放つ一球は、単なるボールではなく、その年のワールドシリーズの歴史がここから始まるという象徴であり、チームに幸運をもたらすものと信じられています。始球式は、試合のムードを高め、ファンやメディアの注目を一気に集める重要な役割を果たし、特にテレビ中継のオープニングを飾る、シリーズ最初のハイライトとなります。

各チームの始球式にまつわるエピソード

過去には、始球式にまつわる数々の感動的な、あるいはコミカルなエピソードが存在します。例えば、元アメリカ大統領が登板する際は、その政治的・象徴的な意味合いが深く報道されます。特にジョージ・W・ブッシュ元大統領が2001年のワールドシリーズで行った始球式は、9.11同時多発テロ直後という背景もあり、アメリカ国民に大きな感動と連帯感をもたらした歴史的な瞬間として語り継がれています。

また、球団の伝説的なOBが登板し、見事なストライクを投げ込んだ際には、ファンから万雷の拍手が送られ、チームの士気が最高潮に達します。逆に、芸能人などが登板し、大きく外れた球を投げてしまい、それがインターネット上で話題になるという、ユーモラスなエピソードもシリーズに彩りを添えます。これらのサプライズゲストや、感動的なストーリーを持つ人物が選ばれることで、始球式自体がニュースとなり、ワールドシリーズの話題性をさらに高める役割を果たしています。

日本人選手の始球式と注目の動き

日本人選手がワールドシリーズの始球式を正式に務めることは、現在のところ稀なケースです。しかし、ワールドシリーズの舞台で日本人選手が活躍すること自体が、日本の野球ファンにとって、始球式に匹敵する、あるいはそれ以上の注目点となります。

過去には、野茂英雄氏がドジャース時代に、また松井秀喜氏がヤンキース時代にワールドシリーズを経験し、世界一の栄冠を勝ち取りました。彼らは、単に出場するだけでなく、松井氏がシリーズMVPを獲得したように、決定的な活躍を見せてきました。これは、彼らが持つ「世界一」の称号が、後進の選手たち、特に大谷翔平選手や山本由伸選手のような現代のスタープレイヤーたちにとって、揺るぎない目標となっていることを意味します。彼らの動向、特に延長戦のような緊迫した場面での一投一打は、日本のファンにとって、国境を越えた特別な興奮をもたらすのです。

今後のワールドシリーズの展望

次世代選手に期待される役割と新時代の到来

近年のMLBでは、大谷翔平選手、フアン・ソト選手、ロナルド・アクーニャJr.選手といった、野球の常識を覆す若きスーパースターたちが次々と台頭しています。彼らは、単に能力が高いだけでなく、「二刀流」のような新たなプレースタイルや、緻密なデータ分析(セイバーメトリクス)に基づいた戦略を体現しています。

彼らがワールドシリーズの舞台で、延長戦のような極限の状況でどのようなパフォーマンスを見せるかは、今後の野球界の大きな注目ポイントです。次世代の選手たちは、伝統を受け継ぎつつ、新しいルールや高度なトレーニング、データ戦略に対応しながら、さらにエキサイティングで、予測不能な試合をファンに提供してくれるでしょう。彼らの存在は、ワールドシリーズを単なる競技の場から、次世代の野球の可能性を示すショーケースへと進化させています。

ワールドシリーズのルール変更の可能性とゲームの変革

MLBは、常に試合時間短縮やゲームの面白さを追求し、ルール変更を重ねています。タイブレーク制の導入はその最たる例です。現在、レギュラーシーズンで導入されているピッチクロック(投球間隔の制限)や、守備シフトの制限、ベースサイズの拡大といったルールが、今後ワールドシリーズを含むポストシーズンにも本格的に適用される可能性は非常に高いです。

これらの変更は、試合のテンポを速め、よりスピーディーで、より打撃を中心とした展開を生み出すことを目指しています。延長戦においても、ピッチクロックが導入されれば、投手が疲労の中で休む時間が短くなり、より戦略的な継投や、選手交代の判断が重要になります。しかし、野球の伝統と、ファンが愛する劇的な展開、そして延長戦の「無制限」という原則は、容易には変えられない文化的な要素として守られ続けるでしょう。

ファンが見逃せない未来の試合とテクノロジーの進化

ルールがどう変わろうとも、ワールドシリーズは最高のドラマを生み出す舞台であり続けます。特に延長戦にもつれ込んだ試合は、必ず歴史に名を刻みます。未来の試合は、技術の進化と共に、より緻密なデータ戦略と、若き選手の身体能力の限界を試す戦いが見られることは間違いありません。

ファンにとっては、VR/AR技術の進化により、まるで球場にいるかのような没入感で観戦できる未来も期待されています。また、ソーシャルメディアを通じて世界中のファンとリアルタイムで興奮を共有する文化もさらに発展するでしょう。ファンは、未来の歴史的な試合を見逃すことなく、その興奮を共有し、新しい時代の野球の証人となり続けるでしょう。

まとめ

ワールドシリーズの延長戦は、基本的に回数の制限なく、勝敗が決するまで続きます。

しかし、2020年以降に導入された「タイブレーク制(ノーアウトランナー二塁)」によって、試合の長期化は抑制され、より早く、劇的な決着がつく可能性が高まっています。この驚きのルールは、ワールドシリーズの延長戦の常識を一変させました。

タイブレーク制の有無に関わらず、延長戦は選手たちの粘り、監督の采配、そしてファンとの一体感が凝縮された、野球最高の見どころの一つです。次回のワールドシリーズでは、ぜひこの延長戦のルールに注目し、生まれるドラマを最後まで見届けてください。