家の中にゴキブリが現れると、多くの人がその素早い動きや不衛生なイメージから、強い恐怖や不快感を覚えます。彼らは単なる不快な存在にとどまらず、食中毒の原因となる病原菌を運んだり、アレルギーを引き起こしたりする衛生害虫としての側面も持っています。しかし、一口にゴキブリといっても、その種類は世界中に数千種存在し、日本でも複数の種が人々の生活圏に侵入しています。その中でも、特に私たちの身近な場所でよく見られるのが、ワモンゴキブリとクロゴキブリです。一見すると似ていますが、それぞれ異なる生態や習性を持っているため、効果的に駆除するためには、まずその違いを正確に把握することが欠かせません。この違いを理解することで、より標的を絞った効果的な駆除・予防法を講じることができます。この記事では、ワモンゴキブリとクロゴキブリのそれぞれの特徴から、幼虫の見分け方、そして科学に基づいた効果的な駆除・予防法までを徹底的に解説していきます。

ワモンゴキブリとクロゴキブリの基本情報

ワモンゴキブリとは?その生態と特徴

ワモンゴキブリは、アメリカ、メキシコ、そして中央アメリカの熱帯・亜熱帯地域を原産とする大型のゴキブリです。貿易や物流のグローバル化に伴い、貨物船や輸送コンテナに乗って世界中に広まり、現在では世界各地の温暖な地域で広く見られます。日本では主に西日本や南日本といった温暖な地域に生息していますが、建物の暖房設備が発達した都市部では、北海道や東北地方の地下街や飲食店、大型施設の地下などでも生息が確認されています。

成虫の体長は30〜45mmと非常に大きく、そのずんぐりとした体はツヤのある赤褐色をしています。外見上の最も明確な特徴は、頭部、正確には前胸背板と呼ばれる部分にある、淡い黄褐色の輪状の模様です。これが「ワモン(輪紋)」の名前の由来となっています。非常に繁殖力が強く、メスは一生のうちに約10~15個の卵鞘(らんしょう)を産み、一つの卵鞘には平均して14個の卵が入っています。ワモンゴキブリは基本的に夜行性で、日中は配管の隙間や壁の裏といった暗く湿った場所に隠れており、夜になると餌を求めて活動を開始します。危険を感じると驚くほど素早く走り回るだけでなく、長距離を飛翔する能力も持っているため、その姿は強い不快感を与えることがあります。

クロゴキブリとは?特長と生息環境

クロゴキブリは、日本全国に広く分布している最も一般的なゴキブリの一種であり、日本の気候に完全に適応しています。成虫の体長は30~40mmとワモンゴキブリに匹敵する大きさですが、体型はやや細身で、全身が光沢のある黒褐色をしています。ワモンゴキブリとは異なり、頭部に目立った模様がないのが特徴です。その黒い体色と光沢から、しばしば「油虫」とも呼ばれます。

寒さに比較的強く、屋外の植え込み、庭の物陰、下水溝、排水管の周辺、石の下、木くずの山といった、人目につかない場所を主な生息環境としています。夏場には活動が活発になり、特に夜間になると、窓の隙間や換気扇、配管の隙間などを通じて屋内に侵入してくることが多くなります。そのフンや死骸は、独特の不快な臭いを放つことがあり、これもクロゴキブリの存在を示す一つのサインとなります。メスは一生に約10個の卵鞘を産み、一つの卵鞘には約20~24個の卵が入っているため、ワモンゴキブリに負けず劣らず高い繁殖能力を持っています。

ワモンゴキブリとクロゴキブリの見た目の違い

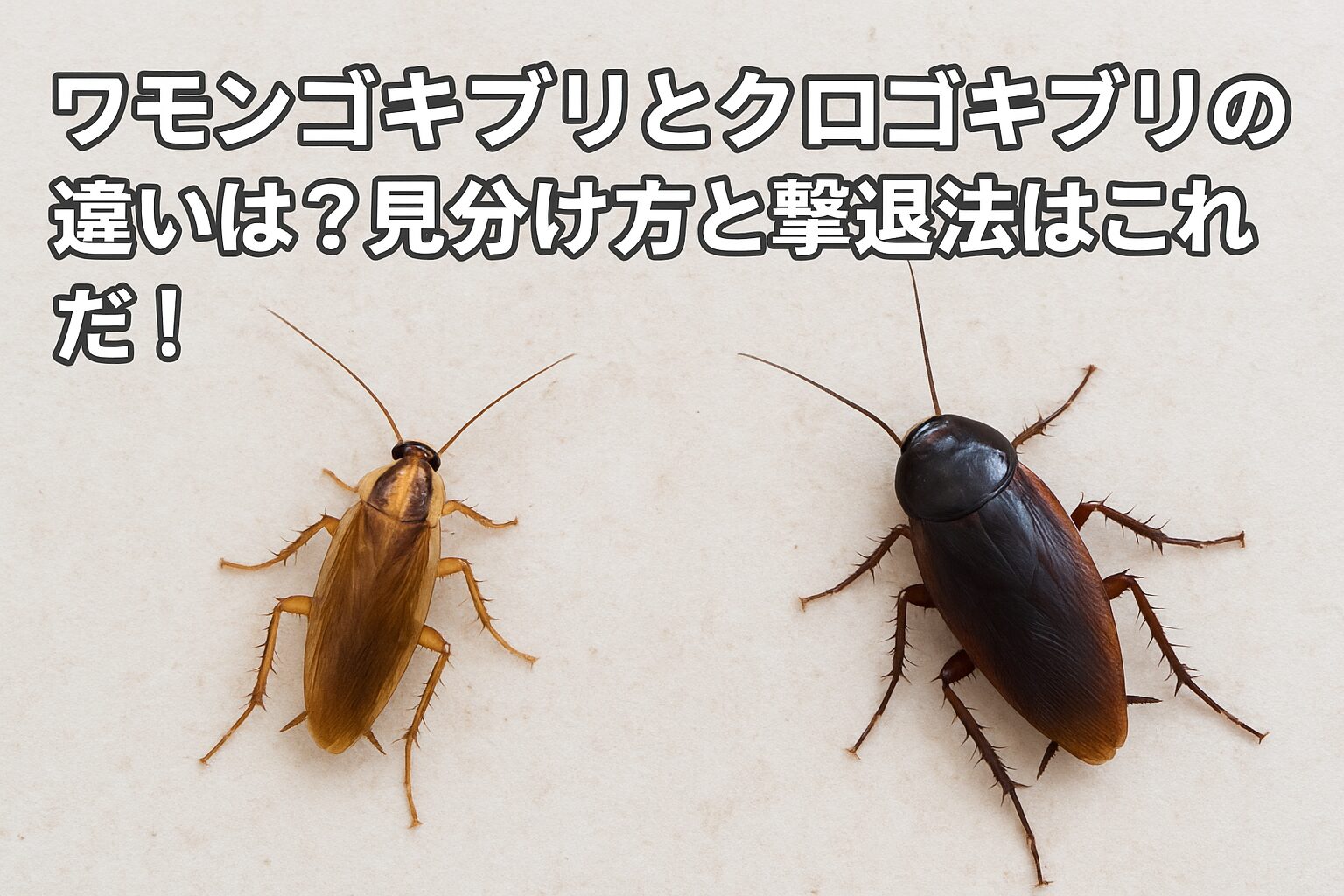

ワモンゴキブリとクロゴキブリは、大きさこそ似ていますが、いくつかの重要な識別ポイントがあります。最も明確な違いは、先述の通り頭部の模様と体色です。ワモンゴキブリはツヤのある赤褐色の体と、頭部にある淡い黄褐色の輪状の模様が特徴的です。一方、クロゴキブリはツヤのある漆黒に近い黒褐色で、頭部には特別な模様がありません。

また、触角の長さにも違いが見られます。ワモンゴキブリの触角は体長よりも長く、非常に細いのが特徴です。クロゴキブリの触角も長いですが、ワモンゴキブリほどではありません。さらに、体型にも微妙な差があり、ワモンゴキブリの方がやや幅広く、クロゴキブリはよりスマートな印象を与えます。これらの視覚的な違いを理解しておくことで、目の前のゴキブリがどちらの種かを正確に判断し、その後の駆除対策をより効果的に立てるための第一歩となるのです。

ワモンゴキブリとクロゴキブリの違い

大きさや色合いの違いを徹底解説

|

種類 |

大きさ |

体色 |

特徴的な模様 |

|---|---|---|---|

|

ワモンゴキブリ |

30~45mm |

ツヤのある赤褐色 |

頭部に黄褐色の輪状模様 |

|

クロゴキブリ |

30~40mm |

ツヤのある黒褐色 |

なし |

幼虫の特徴と見分け方

ゴキブリの幼虫は、成虫とは少し異なる見た目をしていますが、いくつかのポイントを押さえれば簡単に見分けることができます。まず、ワモンゴキブリの幼虫は、成虫と同様にツヤのある赤褐色をしており、体全体がやや丸みを帯びています。成虫の頭部にある輪状の模様は、幼虫の段階でもぼんやりと確認できるのが大きな特徴です。また、幼虫の尾部には、2本の小さな突起(尾葉)が見られます。

一方、クロゴキブリの幼虫は、全体的に光沢のない黒っぽい色をしています。成虫よりも体色が暗く、特に幼齢期にはほぼ真っ黒に見えることが多いです。ワモンゴキブリの幼虫のような頭部の模様はありません。体型は成虫と同様に比較的スマートで、ワモンゴキブリの幼虫よりも少し細長い印象を与えます。幼虫の段階でどちらの種かを識別することは、その後の成長を予測し、より的確な駆除計画を立てる上で非常に重要です。

生息する環境と地域的分布

ゴキブリは種によって好む環境が大きく異なります。ワモンゴキブリは熱帯・亜熱帯原産であるため、寒さに非常に弱いです。そのため、日本では沖縄や九州、四国といった年間を通じて温暖な地域に多く生息しています。しかし、その活動範囲はこれらの地域に限定されるわけではありません。ビルや商業施設、地下街、飲食店、病院など、一年を通して暖房が効いており、温度が一定に保たれている人工的な環境では、本州北部や北海道でも定着している事例が報告されています。特に、下水道や排水溝、ビル地下のボイラー室など、暖かく湿った場所を好んで生息するため、都市部の地下空間は彼らにとって理想的な環境と言えます。

対して、クロゴキブリは日本の在来種で、日本の四季に順応した種です。そのため、日本全国、北海道から沖縄まで広く分布しています。彼らはワモンゴキブリほど高い温度を必要とせず、屋外の植え込みや物置、コンクリートの隙間、そして家屋の床下や下水溝など、比較的低温な場所にも適応できます。夏場は活発に活動しますが、冬場は卵や幼虫の状態で越冬することが多いです。このように、ワモンゴキブリが「人工的な温暖環境」を好むのに対し、クロゴキブリは「自然環境」により広く適応しているという違いがあります。この生態の違いを理解することは、侵入経路を特定し、効果的な予防策を講じる上で不可欠です。

見分け方とその重要性

ワモンゴキブリとクロゴキブリの識別ポイント

ワモンゴキブリとクロゴキブリの識別は、駆除方法を選択する上で非常に重要です。両者は生息環境や習性が異なるため、その特性に合わせた対策が必要となります。たとえば、ワモンゴキブリは飛翔能力が非常に高いため、高層階の住居やオフィスでも、開いた窓やベランダから侵入してくるケースが少なくありません。そのため、上層階の住人であっても、窓の隙間や網戸の破損には特に注意を払う必要があります。彼らが好むのは、排水口や下水管、浄化槽、ビルの地下にある配管設備など、暖かく湿気が多い場所です。したがって、これらの場所への定期的な清掃や、配管の隙間を塞ぐといった物理的な対策が駆除の鍵となります。

一方、クロゴキブリは主に屋外に生息しており、植え込みの葉の影、庭に放置された木くずの下、下水溝などに潜んでいます。彼らは夜間に活動し、家の外壁を伝って窓やドアの隙間、さらには換気扇の隙間など、わずかな侵入孔から侵入してくることが多いです。そのため、クロゴキブリの対策では、家の外周を清潔に保つことや、玄関や窓の隙間を徹底的に封鎖するなどの「侵入防止」に重点を置くことが効果的です。このように、種の特性を理解することで、単に殺虫剤を撒くといった一般的な対策だけでなく、より根本的な解決につながる対策を講じることができます。

どっちがやばい?生態から見る危険度

どちらのゴキブリも、サルモネラ菌や大腸菌、赤痢菌といった食中毒の原因となる病原菌を体表面や脚に付着させて運ぶリスクがあり、非常に不衛生な存在です。しかし、どちらがより危険かという議論では、ワモンゴキブリが挙げられることが多いです。その理由は、彼らの主な生息地が下水管や汚染された場所であり、より多様な、そしてより多くの病原菌を運ぶ可能性が高いからです。さらに、ワモンゴキブリは動きが非常に素早く、飛翔能力も高いため、人々に与える精神的なストレスや恐怖感も大きいと言えます。彼らが突然、空から降ってくるような場面に遭遇すると、多くの人が強いパニックに陥るでしょう。

対して、クロゴキブリは比較的衛生的な場所でも見られますが、そのフンや死骸はアレルギーの原因となるアレルゲンを含んでいるため、喘息やアトピー性皮膚炎などのアレルギー症状を引き起こす可能性があります。どちらのゴキブリも「危険な存在」であることに変わりはなく、その生息環境からくるリスクの違いを理解することが重要です。

家庭内での影響とリスク

家庭内にゴキブリが出現することは、単なる不快感に留まらない、様々な深刻なリスクを伴います。最も懸念されるのは、彼らが歩き回ることで、食中毒の原因菌を食品や食器、調理器具に撒き散らすことです。特に夜間、私たちが寝ている間にゴキブリがキッチンを徘徊し、知らず知らずのうちに汚染が広がってしまうことがあります。

また、ゴキブリのフンや脱皮殻、死骸に含まれるタンパク質は、アレルギー症状を誘発する主要な原因となります。特に小さな子供やアレルギー体質の人にとっては、喘息の発作や皮膚炎などの健康被害につながる可能性があり、注意が必要です。さらに、ゴキブリがもたらす精神的なストレスも見過ごせません。常にどこかに潜んでいるのではないかという恐怖、突然現れることへの不安感は、日常生活の質を著しく低下させます。これらのリスクを最小限に抑えるためには、ゴキブリの早期発見と徹底した対策が不可欠です。

ゴキブリの駆除方法

効果的な駆除法とは?(殺虫剤、ホウ酸ダンゴ)

ゴキブリを家庭内から効果的に排除するためには、その習性と駆除方法の特性を理解することが重要です。様々な駆除グッズが市販されています。ここでは、代表的な2つの方法である殺虫剤と毒餌剤(ホウ酸ダンゴ)について、それぞれの特徴と適切な使い方を解説します。

まず、殺虫剤は、ゴキブリが目の前に現れたときに即座に対応できる即効性が最大のメリットです。スプレータイプは、噴射することでゴキブリの動きを止め、直接駆除できます。殺虫成分には、ピレスロイド系や有機リン系などがあり、ゴキブリの神経系に作用して麻痺させ、死に至らせます。特に、速効性を求める場合は、冷凍スプレーなども有効です。また、部屋全体に薬剤を拡散させる燻煙タイプや、部屋に薬剤を噴霧するワンプッシュ式殺虫剤は、隠れているゴキブリを一気に駆除したい場合に適しています。ただし、これらのタイプは、家具や食器に薬剤が付着する可能性があり、使用後は十分に換気と清掃を行う必要があります。

次に、**毒餌剤(ホウ酸ダンゴなど)**は、巣に潜むゴキブリまでまとめて駆除できる点が大きな強みです。ゴキブリが毒餌を食べて巣に持ち帰ることで、そのフンや死骸が他のゴキブリの餌となり、連鎖的に駆除効果が広がります。この「連鎖殺虫」の仕組みにより、表面に見えているゴキブリだけでなく、隠れて繁殖しているゴキブリや卵にも効果が期待できるのです。即効性はないものの、数日から数週間かけてじっくりと効果を発揮し、ゴキブリの数を根本から減らすことができます。特に、チャバネゴキブリのように、複数の場所に分散して巣を作る習性を持つゴキブリに対しては、この連鎖効果が非常に有効です。毒餌剤は、ゴキブリの通り道や隠れ場所に複数個を設置し、定期的に交換することが効果を維持するポイントです。

ゴキブリトラップの設置方法と注意点

ゴキブリトラップは、いわゆる「ゴキブリホイホイ」に代表される、粘着シートでゴキブリを捕獲する物理的な駆除方法です。殺虫成分を含まないため、お子様やペットがいるご家庭でも比較的安心して使用できます。トラップの最大の利点は、ゴキブリの捕獲と同時に、その生息場所を特定できることです。トラップにゴキブリが捕獲された場所は、彼らが頻繁に通行する「通り道」であり、近くに巣や隠れ家がある可能性が高いと言えます。

効果的な設置場所としては、冷蔵庫の下や裏側、シンクの下、食器棚の隙間、電子レンジやオーブンの裏など、ゴキブリが好む暖かくて湿った場所が挙げられます。また、壁際や家具の裏側など、ゴキブリが身を隠しながら移動するルートに沿って設置することも重要です。

設置する際の注意点として、一度設置した場所を頻繁に変えないことが挙げられます。ゴキブリは警戒心が強く、新しい物体をすぐに避ける傾向があるため、しばらく同じ場所に置いておくことで警戒心を解き、捕獲率を高めることができます。また、ゴキブリは水も餌も求めて活動するため、水気の多い場所や食品の近くに設置することで、より効果が期待できます。捕獲したトラップは定期的に交換し、不衛生にならないように管理することも重要です。

プロによる駆除依頼のメリット

DIYでの駆除対策を徹底してもゴキブリの数が減らない、または大量発生している場合は、専門の害虫駆除業者に依頼することを強くおすすめします。プロによる駆除には、自分で行う対策にはない、多くのメリットがあります。

第一に、業者はゴキブリの種類や生息状況を正確に診断し、その状況に合わせた最適な駆除プランを提案してくれます。たとえば、ワモンゴキブリとクロゴキブリでは侵入経路や巣の場所が異なるため、それぞれに特化した駆除方法が必要です。業者は、専門知識と経験に基づいて、隠れた巣や卵を徹底的に探し出し、根本的な解決を図ります。

第二に、専門家は市販されていない強力な薬剤や専用の機材を使用するため、より高い駆除効果が期待できます。また、薬剤の知識が豊富であり、安全性に配慮した上で、効果的な散布や設置を行ってくれます。

最後に、多くの業者が再発防止策の提案や、数ヶ月間の保証といったアフターサービスを提供しています。これにより、一時的な駆除だけでなく、ゴキブリのいない環境を長期的に維持するためのサポートを受けることができます。自分での対策に限界を感じたときや、精神的なストレスから解放されたい場合は、プロの力を借りるのが最も確実で賢明な選択肢と言えるでしょう。

ゴキブリの出現理由と対策

ゴキブリが家に出る理由を探る

ゴキブリが家に出る原因を特定することは、再発防止のために不可欠です。彼らは、人間と同じように餌と水、そして安全な隠れ家を求めて移動します。家のどこかに、これらの条件を満たす場所がある限り、ゴキブリは侵入し続けるでしょう。

餌(食物)の魅力: ゴキブリは雑食性であり、人間が食べるものならほとんど何でも餌にします。キッチンの床に落ちたわずかな食べこぼし、シンクに残った油汚れ、ゴミ箱の生ゴミ、さらにはペットフードの食べ残しまでが彼らの食料となります。特に、調理器具の隙間や冷蔵庫の下など、普段掃除が行き届きにくい場所に溜まった油やホコリは、ゴキブリにとってご馳走です。これらの微細な餌源を放置することが、ゴキブリを引き寄せる最大の要因となります。

水分の必要性: ゴキブリは水分なしでは生きられません。彼らは食べ物よりも水をより強く求めるため、水気の多い場所は格好の住処となります。キッチンのシンクに残った水滴、お風呂場の水たまり、洗面所の排水口、植木鉢の受け皿に溜まった水、そして結露した窓ガラスや配管の結露などが、彼らの命綱となります。特に、就寝中に水滴が残されたシンク周りは、夜行性のゴキブリにとって「オアシス」となります。

隠れ家としての安心感: ゴキブリは、外敵から身を守るために、狭く暗い場所に身を隠します。冷蔵庫や洗濯機、食器棚の裏側、家具と壁の隙間、段ボール箱の中、配管の裏などが典型的な隠れ家です。これらの場所は暖かく、湿気がこもりがちで、しかも人の目が届きにくいため、彼らにとって繁殖し、安全に生息するのに理想的な環境となります。

侵入経路を断つために必要な対策

ゴキブリの侵入経路は多岐にわたりますが、代表的な場所を特定し、物理的に封鎖することが最も効果的です。侵入経路を一つひとつ丁寧に潰していくことが、長期的な対策につながります。

-

網戸や窓の隙間: 網戸に小さな破れがないか、サッシとの間にわずかな隙間もないか定期的にチェックしましょう。特にワモンゴキブリは飛翔能力が高いため、高層階であっても窓を開けていると侵入されるリスクがあります。劣化した網戸は交換し、窓枠の隙間には気密性を高めるための隙間テープやパテを詰めるのが効果的です。

-

玄関やドアの隙間: ドアの下の隙間から侵入することが多いため、隙間テープなどで封鎖します。特に古い家屋では、ドア枠とドア自体の間に隙間ができていることがあります。ドアの下に設置する専用のブラシ付きの隙間テープなども有効です。

-

エアコンの配管: 壁の穴を通り、配管が室内に引き込まれている部分も侵入経路となります。屋外にある配管の穴に、ゴキブリ侵入防止用の専用キャップを取り付けたり、パテでしっかりと隙間を埋めたりして隙間をなくしましょう。配管自体にひび割れがないかも確認が必要です。

-

排水管と排水口: 排水管は、ゴキブリが下水から室内に侵入する主要な経路です。使用しない時は排水口に蓋をしたり、専用のトラップを設置したりすることで侵入を防げます。特に、洗濯機や洗面台の排水ホースと排水口の接続部分に隙間がないか確認し、隙間があれば専用の防虫キャップや隙間埋め剤で塞ぎましょう。

-

壁や床のひび割れ: 建物にできた小さなひび割れや、配管が通る壁の穴なども、ゴキブリの隠れ家や侵入経路になります。これらの隙間は、コーキング剤やパテでしっかりと埋めることで、侵入を防ぐだけでなく、彼らが潜む場所を減らすことができます。

定期的な調査と管理が重要な理由

ゴキブリの繁殖力は非常に高く、見つけた1匹の裏には、数十匹のゴキブリが潜んでいると言われます。一時的な駆除で安心せず、定期的な環境調査と管理を続けることが、ゴキブリのいない生活を維持する上で欠かせません。

ゴキブリのメスは一生に何度も卵鞘(らんしょう)を産み、その一つ一つに多くの卵が入っています。たとえば、クロゴキブリは一つの卵鞘に平均20~24個の卵を産みます。この高い繁殖能力のため、目に見えないところで着実に個体数が増加し、気づいたときには手遅れになることも珍しくありません。定期的にトラップを設置して捕獲状況を確認したり、家具の裏などをチェックしたりすることで、早期にゴキブリの兆候を発見し、被害が拡大する前に対応することができます。

また、駆除対策は一度きりのイベントではなく、継続的なプロセスです。外部からの侵入を完全に防ぐことは難しく、常に新しい個体が侵入してくる可能性があります。そのため、清掃や隙間封鎖といった予防策を習慣化し、継続的に管理することが、ゴキブリ対策において最も重要なのです。

まとめ

●ワモンゴキブリとクロゴキブリの違い再確認

ワモンゴキブリは赤褐色で頭に輪状の模様があり、クロゴキブリは光沢のある黒褐色であるという見た目の違いが、最も簡単な見分け方です。この見分けは、彼らが好む生息環境や習性の違いを理解し、より効果的な対策を立てるための第一歩となります。ワモンゴキブリは暖かい場所を、クロゴキブリは屋外環境を好むという特性を頭に入れておくことで、侵入経路を絞り込むことが可能です。

●効果的な効果的な駆除法の選択肢と維持管理の重要性

ゴキブリ対策は、単一の手段に頼るのではなく、複数の方法を組み合わせることが鍵となります。目の前のゴキブリには即効性のある殺虫剤を使い、巣全体を根絶するために毒餌剤を設置し、物理的な捕獲と生息場所の特定のためにトラップを併用するといった、複合的なアプローチが効果的です。

しかし、最も重要なのは、清潔な環境を保ち、侵入経路を断つという地道な予防策を継続することです。食べこぼしをなくし、水滴を拭き取り、家の隙間を埋める。これらの日常的な管理が、ゴキブリが侵入する動機と場所を奪い、再発を根本から防ぐ最も確実な方法です。これらの対策を駆除と同時に行うことで、ゴキブリのいない快適で衛生的な暮らしを長期的に維持することができます。